ぼくがこの花を見つけたのは、昨年の秋の夕暮れだった。宵闇が迫る線路脇、

子供の背丈程の高さに、浮かぶようにして咲いていた。はじめは何かが光って

いるのかと思ったほど、それはわずかな残照を一点にかき集め、明るく輝いてみえた。

少年の頃、この花はとても身近にあった。ぼくは小児ぜんそくの発作持ちで、週に

一度は床に臥せっていたが、そうで無いときは人一倍元気だった。毎日のように服を

泥だらけにして、近所の子ども達と戸外を飛び回っていた。虫とりに基地遊び、探検

ごっこなど、友達との遊びは何でも楽しかった。そして気がつくといつも辺りは夕暮れ

で、暗がりのあちらこちらに月の花が咲いていた。夏から秋にかけては、この花が一日

の終わりを知らせてくれるのだった。それでも名残惜しくて家に帰らず外で遊んでいる

こともあり、母はぼくの名を呼んでしばしば探し歩かねばならなかった。その声を遠くに

聞きながら、幼なじみの女の子の髪を分け、挿してあげたのもこの花だった。

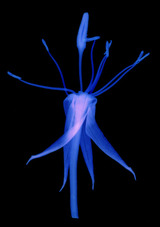

今回久しぶりに月の花を手に取る機会に恵まれ、その美しさに改めて気付かされた。

特に、花弁からぬっと力強く突き出した、雌蕊と雄蕊の姿にはっとした。花弁を取り去り

手のひらにそっと乗せてみると、蕊は濡れていて、意外に重たかった。それだけで何か

妖精か不思議な生き物のように思えた。暮れてゆく空の色やゆれる草の情景、友達の息

づかい、渡る風の懐かしいにおいが、ふっとよみがえったような気がした。

(西村陽一郎)

西村陽一郎さんの創る写真は、いわばぼく

の写すストリート・スナップとは対極に在る

世界である。西村さんの作品とは、彼の、針

先のように尖った繊細な神経と、湧き立ち

泡立ち変容する無数の細胞との、蠢きに似

た交感による結晶であり、人間の意識下の、

さらに下流にひそむ臨界から呼び醒まされて

露れるイメージではないかと思う。

つまり、銀塩の蠱惑、漆黒の魅惑、もはや

エロティシズムの行き着く涯ての世界である

。

ぼくは西村陽一郎さんのプリントの、名状

しがたさに立ち合うとき、いつも深いときめ

きを覚えるのだ。

(森山大道さんからのコメント)

back